主题:从IDE到芯片运行:深入理解单片机开发

一、 绪论:单片机开发环境概述

什么是单片机

单片机,作为 嵌入式系统 的核心大脑,几乎无处不在。从智能家电到工业控制,从物联网设备到医疗器械,正是这些小小的芯片,负责执行特定的控制任务。它集成了 CPU、存储器(RAM/FLASH)、定时器、I/O 接口等关键组件于一身,是实现硬件与软件交互的桥梁,也是我们迈入嵌入式领域的第一步。

单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器

开发流程速览

一个完整的单片机开发过程,可以概括为一套标准的流程:

代码编写: 使用IDE撰写程序逻辑。

编译/链接: 将高级语言转化为机器可识别的二进制指令。

烧录: 将程序固化到芯片的存储器中。

调试: 确保程序在硬件上稳定、正确地运行。

本次分享大纲

我们将围绕三个核心环节展开:

- 开发工具链: 介绍主流单片机平台(如STM32、ESP32等)及其IDE的选择。

- 硬件架构基础: 以 STM32F407 为例,剖析其内部 总线架构,理解数据流转机制。

- 底层运行机制: 探讨为什么多种语言可以开发单片机,以及程序代码最终如何转换为二进制指令,并在芯片架构上高效执行。

希望通过本次分享,大家能对单片机开发有一个从表层工具到深层原理的全面认识。让我们开始今天的探索吧

二、 单片机集成开发环境(IDE)与主控平台介绍

IDE 的核心作用

IDE,即集成开发环境(Integrated Development Environment),是单片机开发不可或缺的核心工具。它的作用可以形象地比喻为嵌入式工程师的“驾驶舱”。

| 核心功能 | 描述 | 重要性 |

|---|---|---|

| 代码编辑 (Code Editing) | 提供语法高亮、自动补全、代码折叠等,提高编写效率。 | 效率基石:保障代码书写规范和速度。 |

| 编译/链接 (Compile/Link) | 内嵌编译器和链接器,将人类可读的高级语言转化为机器可执行的二进制文件。 | 实现核心:是代码转化为芯片指令的必经之路。 |

| 项目管理 (Project Management) | 统一管理源代码文件、头文件、库文件和编译配置。 | 结构保障:确保大型项目的组织性和可维护性。 |

| 调试与仿真 (Debug/Simulate) | 允许程序断点设置、单步执行、查看寄存器和内存状态。 | 质量关键:帮助定位和修复程序中的逻辑错误。 |

常见单片机平台与对应 IDE/工具链(主要是个功能不同)

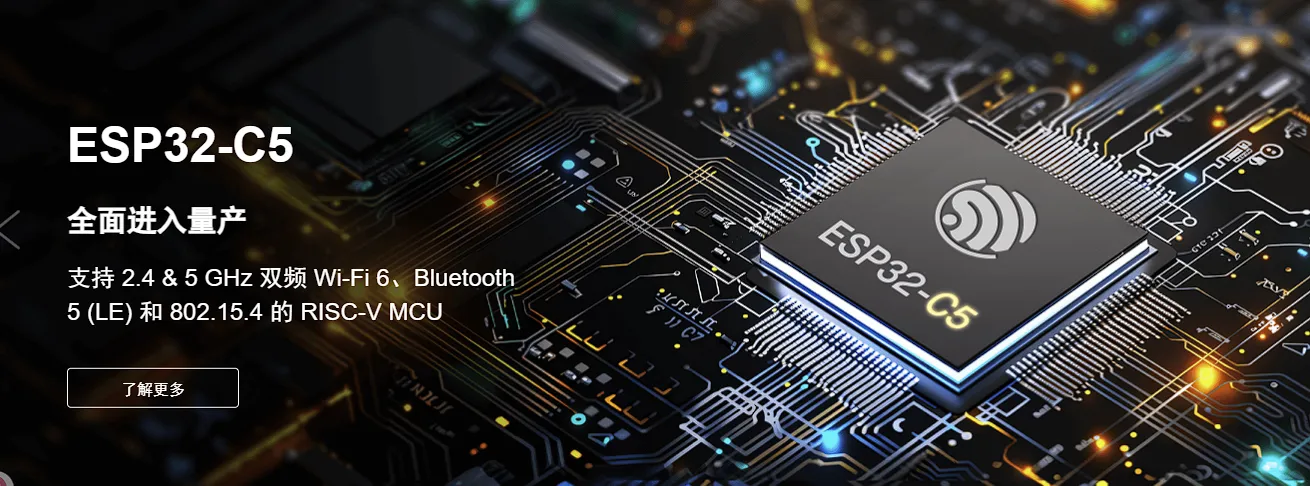

1. ESP32 (乐鑫科技):物联网首选——ESP32|乐鑫科技

平台特性: 强大的 Wi-Fi 和蓝牙连接能力,常用于物联网(IoT)应用。基于 Xtensa/RISC-V 架构。

主流 IDE/工具链:

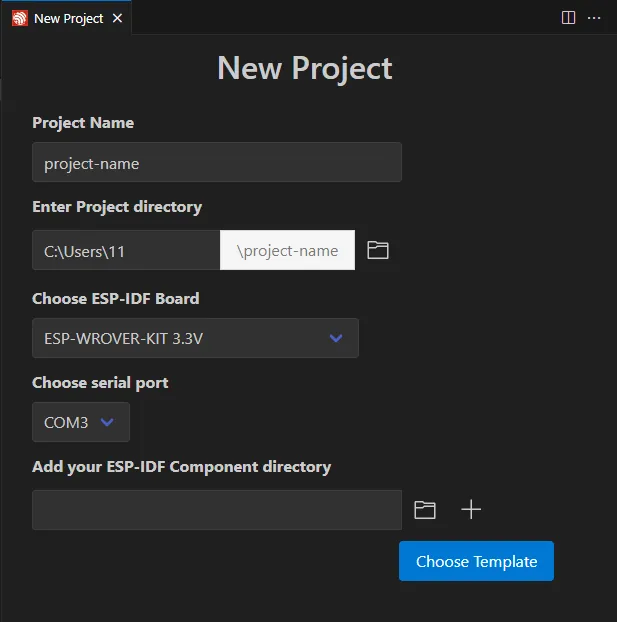

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework): 乐鑫官方的开发框架,基于 C/C++ 和 CMake 构建系统,提供了最底层的驱动和最全面的配置选项,适合追求高性能和定制化的专业开发。

都开始在vscode中进行插件的配置了

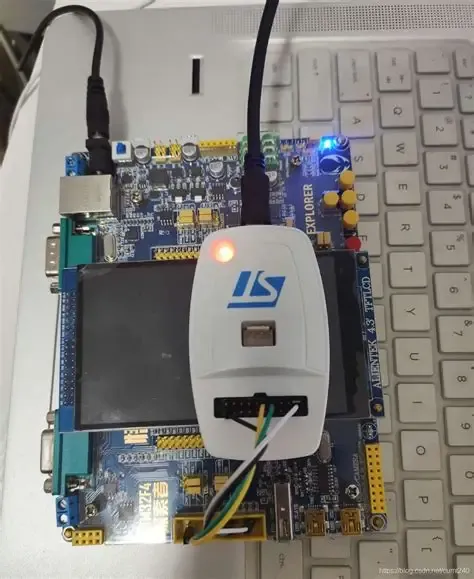

2. STM32 (STMicroelectronics):市场占有率王者

平台特性: 基于 ARM Cortex-M 系列内核,型号众多,覆盖高性能、低功耗等需求。拥有完善的生态系统和丰富的库函数。

主流 IDE/工具链 (双雄):

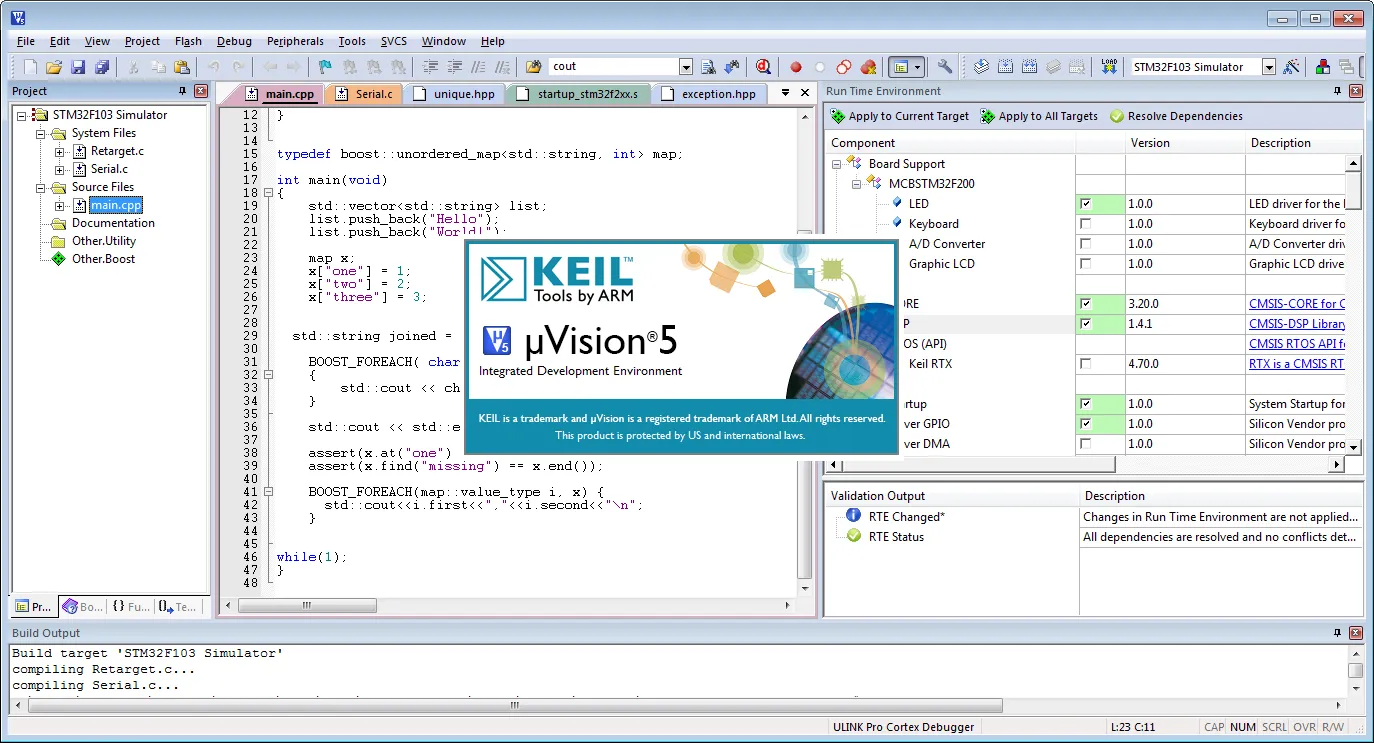

Keil MDK (Microcontroller Development Kit) - uVision: 历史悠久,功能强大,调试功能成熟,是许多工业和商业项目的首选。

STM32CubeIDE: ST 官方力推的 免费 跨平台 IDE,集成了配置工具 STM32CubeMX,图形化配置时钟、GPIO和外设,大幅简化了初始化代码的编写。

3. GD32 (兆易创新):国产替代与兼容性——兆易创新GD32 MCU

- 平台特性: 同样基于 ARM Cortex-M 内核,以高性能和高性价比著称。与 STM32 具有 高度的引脚和代码兼容性。

- 常用工具链:

- 鉴于其高兼容性,GD32 通常可直接使用 Keil MDK 或 IAR Embedded Workbench 进行开发。部分厂商也推出了基于 GCC 的免费工具链。

4. STC32 (宏晶科技):国内普及的8位/32位机——STC Microcontrollers-STCmicro Technology Co,.Ltd

- 平台特性: 国内普及率较高的 8051 增强型单片机(也有32位系列)——就是我们用到的51单片机,特点是内部集成高精度时钟,无需外部晶振,且具有独特的加密和烧录方式。

- 专用工具链:

- 需使用 STC 官方提供的编程下载软件 进行代码的烧录,通常搭配 Keil C51 或 Keil MDK 进行代码编写。

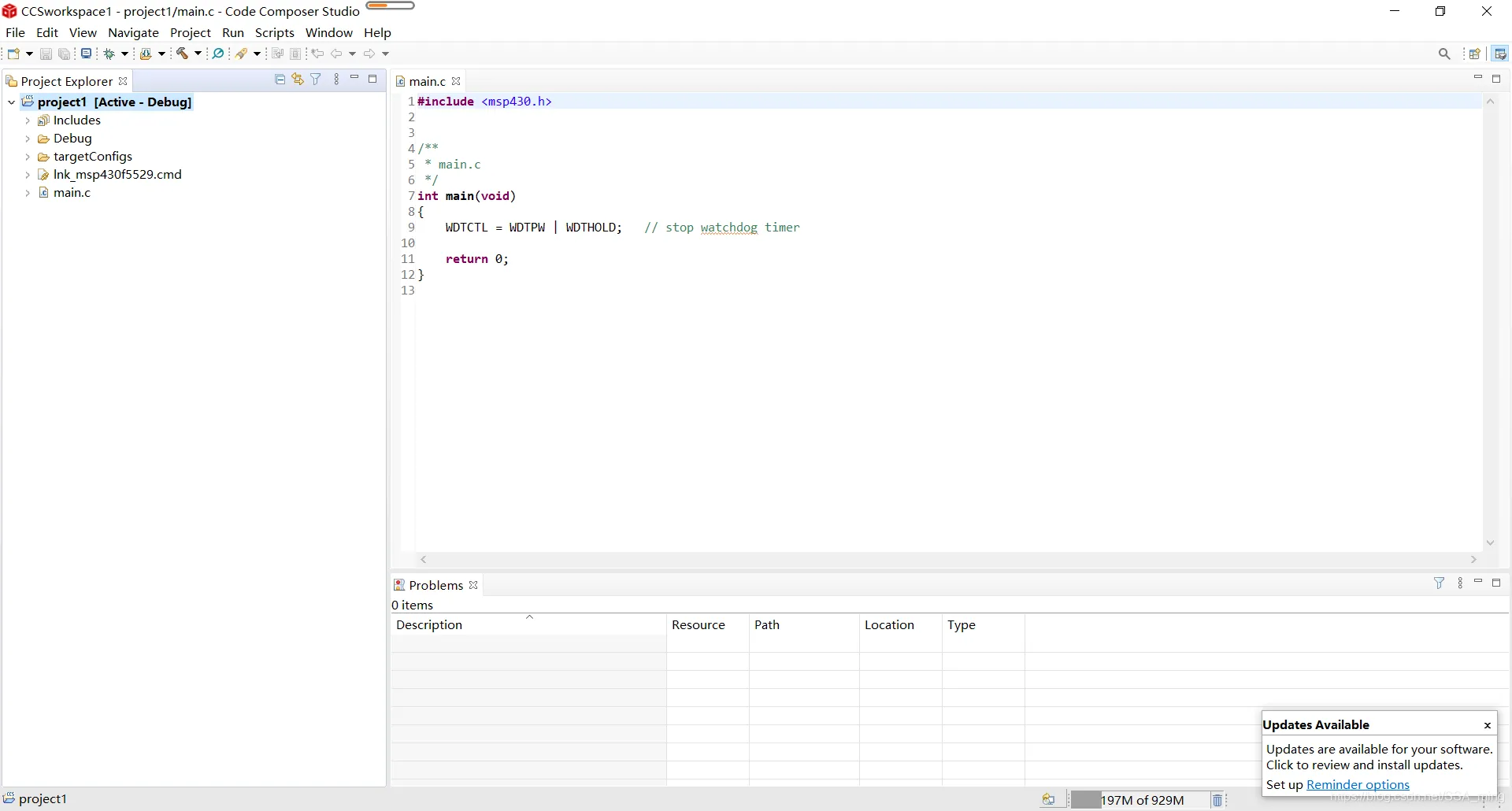

5. MSP430 (Texas Instruments):超低功耗专家

- 平台特性: TI 推出的 16 位单片机,以 极低的功耗 著称,广泛应用于电池供电和计量仪表领域。

- 主流 IDE/工具链:

- Code Composer Studio (CCS): TI 官方的集成开发环境,基于 Eclipse 框架,对 TI 全系列芯片(包括DSP和MCU)提供全面的支持和高效的调试能力。

页面这个样子

拓展内容:跨平台开发的优势与趋势

随着开源和通用工具的普及,跨平台开发工具 正在成为一种趋势。

- PlatformIO: 一个开源的生态系统,可以安装在 VS Code 或 Atom 等编辑器上。

- 核心优势: 它可以支持 数百种 单片机和开发板,仅需一套工具链就能在不同平台上进行开发,极大地提高了开发者的灵活性和学习效率。

- 趋势: 这种趋势反映了开发者对于统一化、模块化开发环境的需求,将开发工具与底层芯片解耦,使工程师能更专注于应用层逻辑的实现。

接下来,我们将以 STM32F407 为例,深入探讨它的总线架构,理解这些代码指令在硬件内部是如何流转的。

三、硬件架构基础:以STM32F407为例的总线系统

STM32F407 简介:性能与应用

核心: STM32F407 系列单片机基于 ARM Cortex-M4 处理器内核。

性能: 主频最高可达 168 MHz,拥有高速片上存储器(SRAM和Flash)。

总线(Bus)的概念与作用:数据的“高速公路”

- 定义: 总线是一组用于在计算机系统(在单片机中即为芯片内部)的各个组件之间传输数据、地址和控制信号的公共通道。

- 作用:

- 数据传输: 承载CPU、内存、外设之间的数据交换。

- 寻址: 传递地址信号,确保数据准确地发送到目标设备。

- 控制: 传输控制信号(如读/写请求、中断信号),协调各设备的工作。

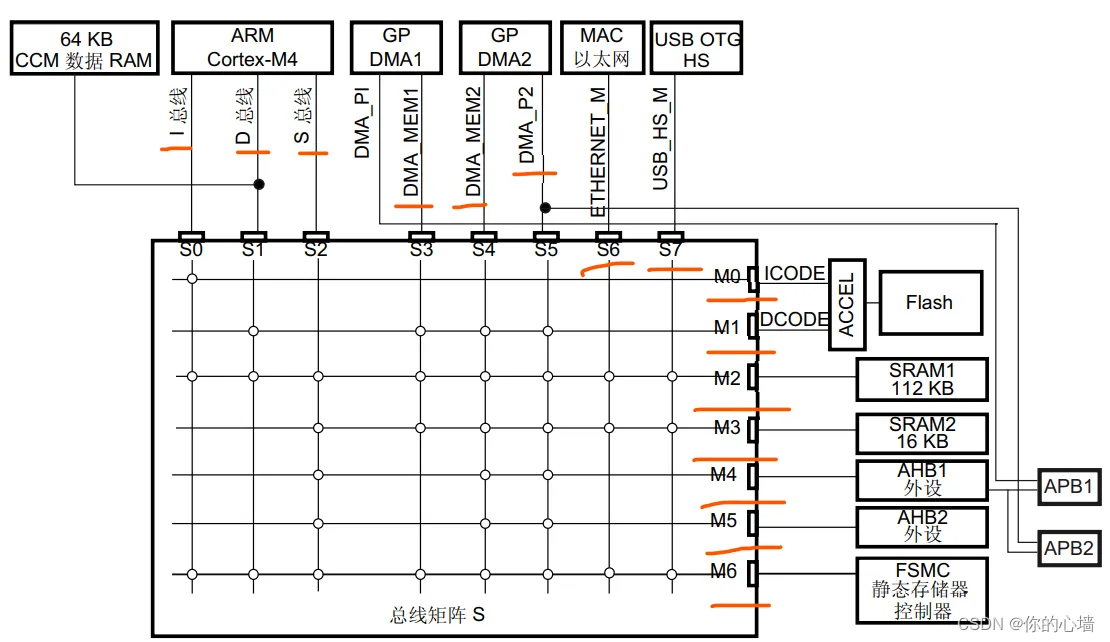

STM32F407/Cortex-M4 的总线架构

STM32F407 采用了一种典型的嵌入式系统架构——哈佛(Harvard)架构,并在此基础上构建了一个多层次、多主机的总线矩阵。

🔍 哈佛架构(Harvard Architecture): 最大的特点是 程序存储器 和 数据存储器 拥有独立的地址和数据总线。这种设计允许 CPU 同时 获取指令(从程序存储器)和读取/写入数据(从数据存储器),从而实现指令和数据存取并行操作,极大地提高了 CPU 的运行效率和吞吐率。

STM32F407 的总线系统被称为 多层 AHB 总线矩阵,它主要划分了两大类总线:

1. System Bus (S总线 - 系统总线) - AHB

- 全称: AHB (Advanced High-performance Bus) - 高性能总线。

- 特点: 高速、高带宽、低延迟。

- 连接对象: 主要连接对速度要求极高的设备,如:

- CPU 内核 (作为总线主机,Master)

- SRAM (高速随机存取存储器)

- FLASH (程序存储器,用于存储代码)

- DMA (Direct Memory Access) 控制器 (作为总线主机)

2. Data Bus (D总线 - 数据总线) - APB

- 全称: APB (Advanced Peripheral Bus) - 高级外设总线。

- 特点: 速度相对较低,但功耗更低,适合连接速度较慢的外设。APB 总线通过 AHB-APB 桥 连接到高性能的 AHB 总线矩阵上。

- 连接对象: 主要连接中低速外设,如:

- USART/SPI/I2C (串行通信接口)

- Timer (定时器)

- GPIO (通用输入输出端口)

3.I 总线

用于M4内核获取指令,对象是包含代码的存储器(内部Flash/SRAM 或通过 FSMC 的外部存储器)

总线结构讲解视频链接——主要看IDS三个总线

架构总结:分级总线架构的优势

STM32F407 采用的这种 分级(AHB/APB)、多主机的总线矩阵架构 带来了显著的优势:

- 提高并行性: 由于采用哈佛架构和多层总线,允许 CPU、DMA、多个总线主机同时访问不同的资源,提高了数据吞吐率。

- 优化资源分配: 将高速设备和低速设备分置于不同的总线层级,可以为高速设备提供更优的性能保证,同时也避免了高速设备被低速设备拖慢。

- 系统可扩展性: 清晰的分层结构便于设计者进行模块化设计和扩展。

四、多语言开发支持:为什么可以“条条大路通MCU”

MCU 的“母语”:机器语言

我们首先必须明确一个前提:无论工程师使用哪种编程语言编写代码,单片机的中央处理单元(CPU,如 Cortex-M4)最终能且只能识别和执行 机器语言。

- 机器语言: 是由 二进制数字(0和1) 组成的指令集。

- 指令集: 不同的 CPU 架构(如 ARM, x86, RISC-V)有自己特定的机器指令格式,这决定了 CPU 可以执行的基本操作(如加、减、数据移动等)。

因此,所有高级语言,本质上都是一种 抽象和翻译 的过程,其最终目的都是生成符合目标 MCU 架构的机器语言序列。

语言的层次:从贴近硬件到追求效率

单片机开发所使用的语言可以根据其抽象程度分为三个主要层次:

1. 低级语言:机器语言/汇编语言

- 特点: 直接操作寄存器和内存地址,与硬件指令集一一对应。

- 优势: 执行效率最高,生成的代码体积最小,在对时序和性能要求极高的底层驱动和启动代码中仍被广泛使用。

- 劣势: 开发难度大,代码可读性和可移植性极差,更换芯片架构需要完全重写。

- 示例: 一条汇编指令

MOV R0, #5直接对应一条机器码。

- 示例: 一条汇编指令

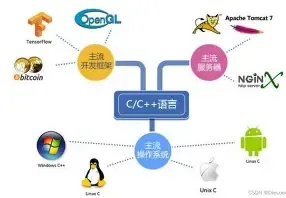

2. 中级语言:C/C++ 语言

特点: 提供了结构化编程的能力,但同时保留了直接操作内存(指针)和位操作的能力,是连接高级抽象和底层硬件的桥梁。

优势:

- 效率高: 通过高效的编译器,可以生成接近汇编的执行效率。

- 可移植性强: 程序逻辑可以相对容易地移植到不同架构的 MCU 上。

- 主流地位: 拥有最丰富的库、最成熟的工具链和最庞大的开发者社区。

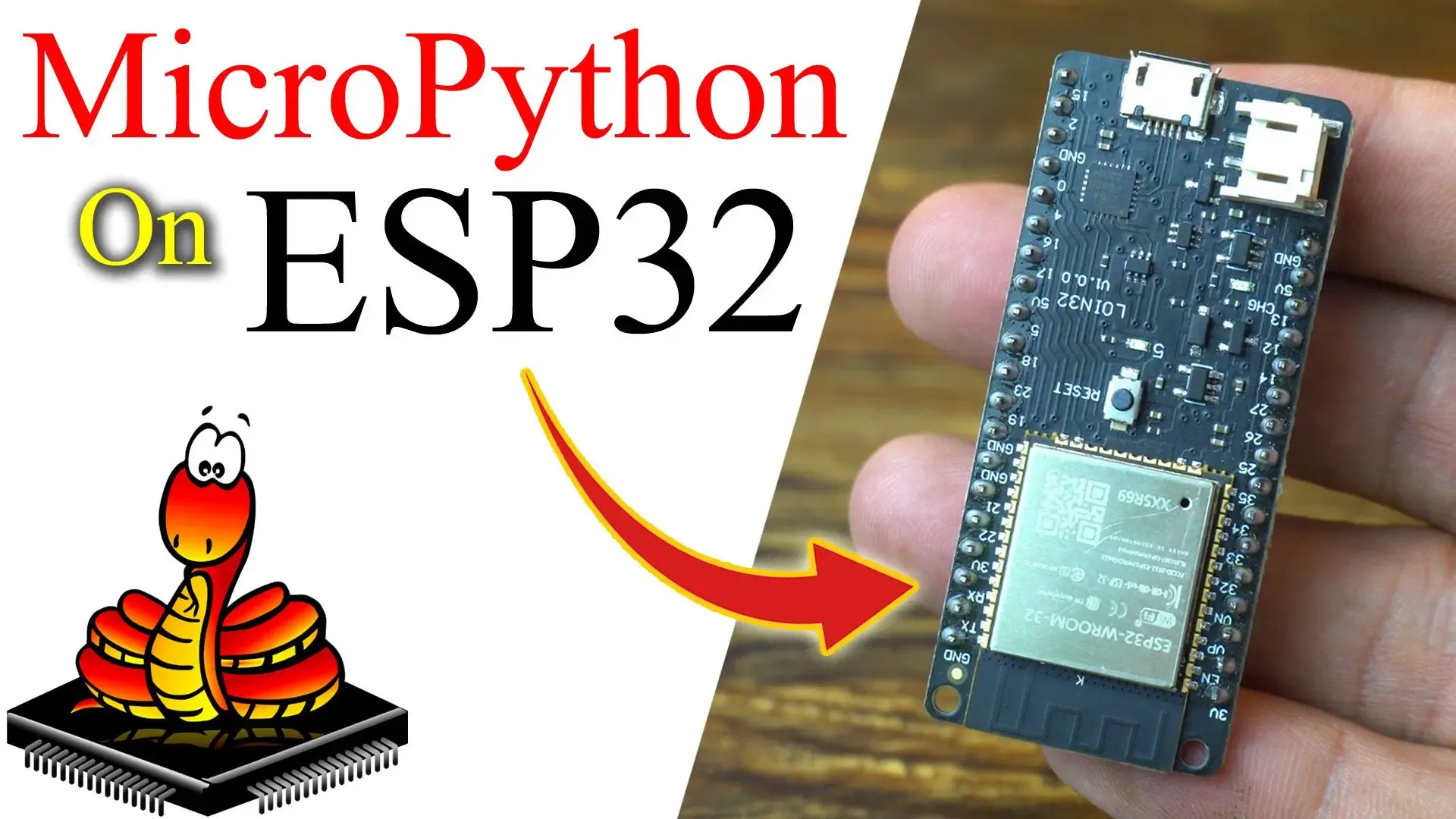

3. 高级语言:解释型/脚本语言 (如 MicroPython/Lua)

特点: 提供了强大的抽象能力和丰富的内置功能,让开发者可以专注于应用逻辑,而不必关心底层细节。

运行机制: 这类语言本身并不能直接在 MCU 上运行。它们依赖于一个 解释器(Interpreter) 或 虚拟机(Virtual Machine, VM),这个解释器/VM 才是用 C/C++ 编写并烧录到 MCU 上的主程序。

- 过程: Python 代码 -> VM 解释执行 -> VM 调用底层 C 语言驱动。

优势: 开发效率极高,代码简洁,适合快速原型开发和物联网应用。

劣势: 牺牲了性能 和 内存占用(需要额外的 RAM 和 FLASH 空间来运行解释器)。

核心原因:编译与链接——将抽象转化为指令

“条条大路通 MCU”的核心秘密,在于强大的 编译器(Compiler) 和 链接器(Linker) 工具链。

| 语言类型 | 转换工具 | 转换过程 | 关键结果 |

|---|---|---|---|

| C/C++ | 编译器/链接器 | 编译:高级代码 汇编代码 目标文件。链接:目标文件 + 库文件 可执行的机器码文件。 | 直接生成 MCU 的原生机器指令。 |

| MicroPython | 解释器 | 脚本代码在 已烧录的虚拟机 中逐行解释,实时翻译成机器指令并执行。 | 虚拟机(C语言程序)间接驱动 MCU。 |

总结: 无论是通过编译器一次性翻译(C/C++),还是通过虚拟机实时翻译(MicroPython),最终进入 CPU 执行单元的,都必须是目标架构的 机器语言。正是因为有了这些翻译工具,我们才能使用更高级、更易于人类理解的语言来开发嵌入式系统。

拓展内容:库(Library)在开发中的作用

为了简化开发,避免重复编写底层驱动代码,单片机厂商和社区提供了各种库(Library)。

| 库的类型 | 描述 | 主要作用 | 适用语言 |

|---|---|---|---|

| 标准库 (Standard Peripheral Library, SPL) | 较老旧,但效率高。直接操作寄存器,用户需要对硬件原理非常熟悉。 | 封装了硬件寄存器操作,提供底层控制函数。 | C/C++ |

| HAL 库 (Hardware Abstraction Layer) | 厂商力推(如 STM32 的 HAL 库)。提供更高级的 API 接口,实现 硬件抽象。 | 提高代码的可移植性,将底层驱动和应用逻辑分离。 | C/C++ |

| 固件库/SDK (Software Development Kit) | 厂商提供的完整软件工具包(如 ESP-IDF)。包含 OS、网络协议栈、驱动等。 | 搭建复杂的应用场景,如 Wi-Fi 通信、文件系统等。 | C/C++/Python |

这些库极大地提升了开发效率,工程师只需调用高级函数,而无需关心复杂的寄存器操作,进一步降低了不同语言开发单片机的门槛。

五、从代码到运行:编译结果的底层执行机制

编译与链接过程分解:代码的转化与组装

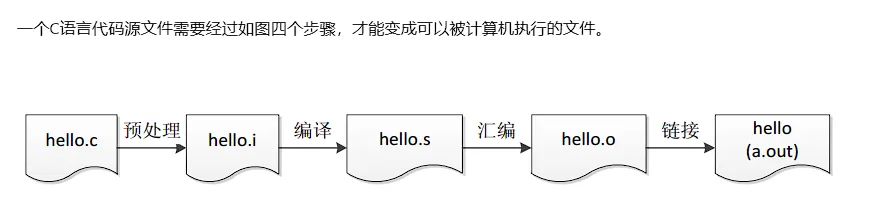

我们的 C/C++ 代码需要经历一个复杂而精密的“翻译”过程,才能成为 MCU 能够理解的机器码。

1. 编译 (Compilation)——程序详细编译过程(预处理、编译、汇编、链接) - 知乎

- 输入: 源代码文件(如

.c或.cpp文件)。 - 中间过程

.s文件 - 过程: 编译器(如 GCC 或 ARMCC)将高级语言代码转化为低级的 汇编语言,然后再将汇编语言转化为 目标文件(Object File,如

.o文件)。 - 特性: 每个源代码文件通常会独立生成一个目标文件,这个文件中的地址信息是相对的,还不能直接运行。

2. 链接 (Linking)

- 输入: 多个目标文件、启动代码(Startup Code)、标准库或 HAL 库文件。

- 过程: 链接器(Linker)的工作是解析这些文件中的所有符号(变量名、函数名),并根据 链接脚本(Linker Script) 统一分配它们的绝对内存地址(即程序代码放在 FLASH 的哪个地址,变量放在 RAM 的哪个地址)。

- 输出: 生成一个完整的、包含所有符号信息的 可执行文件(通常是

.elf或.axf格式)。

3. 格式转换与烧录

- 目的:

.elf文件虽然可执行,但包含了调试符号等额外信息,不适合直接烧录。 - 过程: 使用

objcopy等工具,将.elf文件剥离调试信息,转化为适合烧录的精简格式,如.bin(纯二进制文件) 或.hex(Intel Hex 格式)。 - 烧录: 通过调试器(如 ST-Link、J-Link)和烧录软件,将

.bin/.hex文件传输到 MCU 内部的 FLASH 存储器 中。

运行机制:二进制文件在芯片上的旅程

当代码以二进制形式存储在 FLASH 中后,芯片上电时,便开始了程序的执行。

1. 存储与加载(Memory Map)

- FLASH(程序存储器): 存储代码(Code)*和*常量(Const Data)。它是非易失性的,断电后内容不丢失。

- SRAM(数据存储器): 存储全局变量、局部变量、堆栈(Stack)*和*堆(Heap)。它是易失性的,上电后需初始化。

2. 启动过程(The Boot Process)

- 复位: 芯片上电或按下复位键。

- SP 和 PC 初始化:

- 堆栈指针(SP - Stack Pointer): 被加载为 FLASH 存储区开始地址处的第一个 32 位字(即栈顶地址)。

- 程序计数器(PC - Program Counter): 被加载为 FLASH 存储区开始地址处的第二个 32 位字,这个地址被称为 复位向量(Reset Vector),它指向我们程序的真正入口——通常是启动代码(Startup Code)中的

Reset_Handler函数。

- 启动代码执行: 启动代码负责设置时钟、初始化堆栈、将必要的初始数据从 FLASH 复制到 SRAM,并最终跳转到我们的 C 语言入口函数

main()。

3. 指令执行(Fetch-Decode-Execute Cycle)

一旦进入 main() 函数,CPU 就进入了经典的指令执行循环:

- 取出 (Fetch): CPU 通过 S 总线 (AHB),从 FLASH 存储器中获取 PC 指针指向的下一条指令的机器码。

- 译码 (Decode): 指令译码器 解析机器码,确定这是一条什么操作(加法、数据移动、跳转等),以及需要操作哪些寄存器。

- 执行 (Execute): 算术逻辑单元(ALU) 或其他功能单元执行指令。例如:

- 如果是数据操作,ALU 进行计算。

- 如果是内存访问(如读写 GPIO),CPU 通过 D 总线 (APB) 与外设进行交互。

- 更新 PC: 程序计数器(PC)更新,指向下一条指令的地址。

总结:抽象到底层的回归

本次分享从最顶层的 IDE 工具开始,深入到总线架构,再到最后的代码执行。我们强调的重点是:

所有的高级抽象(如 C 语言函数、对象、库调用)最终都必须回归到芯片架构上的底层指令和数据流转。 编译和链接是实现这一转换的桥梁,而总线架构和 CPU 执行机制则是支撑这一转换高效、并行运行的物理基础。

六、拓展

调试利器:JTAG/SWD 调试原理

JTAG(Joint Test Action Group)和 SWD(Serial Wire Debug)是目前嵌入式领域最常用的硬件调试接口,它们是连接外部调试器(如 J-Link、ST-Link)与目标 MCU 的桥梁。

1. JTAG 与 SWD 概述

| 特性 | JTAG (4/5 线) | SWD (2 线) |

|---|---|---|

| 接口定义 | TCK, TMS, TDI, TDO, nTRST(可选) | SWCLK, SWDIO |

| 带宽 | 较高(并行数据传输) | 较低(串行数据传输) |

| 引脚占用 | 较多(至少 4 根) | 极少 (2 根) |

| 现状 | 功能强大,常用于复杂系统和边界扫描测试。 | Cortex-M 系列主流,因其引脚占用少而流行。 |

2. JTAG/SWD 的核心工作原理

JTAG/SWD 接口通过连接到 MCU 内部的 调试访问端口 (DAP) 来实现对 CPU 核心的控制。

- 调试访问端口 (DAP):

- DAP 是 MCU 内部的一个专用电路模块,它允许外部调试器通过 JTAG/SWD 协议非侵入性地访问 CPU 的内部资源(如寄存器、内存和外设)。

- 它是连接 总线访问端口 (AHB-AP) 和 核心访问端口 (CSW-AP) 的枢纽。

3. 程序暂停与单步执行的实现

调试器控制程序执行流程的能力,依赖于 Cortex-M 内核内部的专用调试寄存器和机制:

| 操作 | 机制实现 | 描述 |

|---|---|---|

| 设置断点 | 断点单元 (Breakpoint Unit, BPU) | 调试器向 BPU 写入要设置断点的代码地址。当 CPU 的 程序计数器 (PC) 匹配到该地址时,BPU 触发一个调试中断,使 CPU 暂停执行。 |

| 暂停/恢复 | DHCSR 寄存器 | 调试器向 调试暂停控制和状态寄存器 (DHCSR) 写入特定的位(如 C_DEBUGEN 和 C_HALT),可以直接强制 CPU 暂停或恢复执行。 |

| 单步执行 | STEPEN 位 | 当 CPU 暂停时,调试器清除 DHCSR 中的 C_HALT 位,并设置 STEPEN 位。CPU 执行一条指令后会立即再次触发调试中断并暂停,从而实现单步调试。 |

| 查看变量/内存 | AHB 访问端口 | 调试器利用 DAP 的 AHB 访问端口,直接作为总线主机(Master)访问 SRAM 或外设寄存器,读取或修改数据,而无需 CPU 参与。 |

总结: JTAG/SWD 机制通过利用 CPU 内部预留的硬件调试模块,实现了对程序执行流的完全控制,这是现代嵌入式系统高效开发和故障排除的基础。